“三峡,无法告别”特别报道之秭归篇

记者江华

屈原祠现在是老秭归城惟一没有搬迁的县直单位,孤零零地矗立在城东长江北岸的山坡上。初秋之晨,三峡深处的这个处所格外冷清幽森。“县城迁走后,游客少多了,一天也就三五个人。”一位工作人员失落地说。

屈原祠现在是老秭归城惟一没有搬迁的县直单位,孤零零地矗立在城东长江北岸的山坡上。初秋之晨,三峡深处的这个处所格外冷清幽森。“县城迁走后,游客少多了,一天也就三五个人。”一位工作人员失落地说。

祠内有屈原铜像,屈子低头沉思,顶风徐步,一脸的忧国忧民。《史记》描写屈原落魄时“至于江滨,披发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,此像颇得神韵。铜像下的台阶上有标记:海拔175 米,三峡水库三期水位。也就是说,届时,库水将淹掉屈原祠大门和前院。

不知今天的屈原祠是否也有着2300 多年前它的主人自沉汨罗时孤苦的心境。

不同的是,它将沉于长江。

屈原祠所在的秭归老县城归州,一座有着两千多年历史的古城,2002 年早春坍塌于一阵隆隆爆破声中。

屈原祠以东,长江下游3公里处的山坡上,兴建中的新归州镇中心成为一块巨大的建筑工地,一座粉墙黛瓦的小镇初具规模。

屈原祠以东40公里处,三峡大坝附坝上首,一座簇新的颇富现代气息的新县城已经拔地而起。

一切改变因三峡工程而起。然而,被改变的又绝非仅仅是建筑本身。秭归,长江三峡之西陵峡横穿境内,中国浪漫主义诗宗屈原故里,古代四大美人王昭君故里,巴楚文化发源地之一,因为三峡工程,人口40万的秭归动态移民达10万人,这片历史悠长风光奇异的土地将发生伤筋动骨的变化。

(左图)9月15日,老秭归河滩头,拆下的旧门框将被运至移民新居

(左图)9月15日,老秭归河滩头,拆下的旧门框将被运至移民新居

西陵风物

9月13日上午10时,从宜昌乘车出发,与摄影记者王景春同行。快到12时,到达秭归新县城茅坪。

从宜昌到茅坪有40公里,一条老路,一条新路。所谓新路,是宜昌市到三峡坝区的专用高速路,一路逢山打洞,遇涧架桥,不出40分钟,便到三峡大坝。从三峡大坝上望,秭归新城就坐落在前方山腰上,两地近在咫尺。

来时我们走老路,一路山水相连,行进在西陵峡宜昌段黄猫峡、灯影峡的画廊中,让人

浑不觉旅途枯燥。到茅坪,见到县文化馆退休干部王敏。老王今年65岁,世居秭归,是我们此行的向导,对家乡的风景名胜、历史文化、民风民俗都了如指掌。

吃过午饭,一行三人来到茅坪码头。只见下游不远处,巍峨的三峡大坝平水而起,斩断长江,不曾啜饮,直接将滚滚江水吞进喉咙,虎视眈眈地望着过往船只。

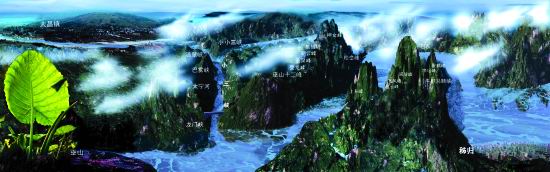

买下午1时30分的票,乘的是快艇,1小时可到上游40公里的秭归老城。船开了,此行将穿越西陵峡大部,愈往上行,山愈高,水愈急,峡愈曲、愈窄,愈是峰回水转、气象万千,心情愈是止不住地激动。

船行至西陵峡深处的牛肝马肺峡与兵书宝剑峡时,风景已到极致———两岸崇山逼人,秀峰林立,一江沉底,如带相隔;头顶是天,人行船中,视线为山所蔽,天亦成河。两岸绝壁万仞,临水而立,刀削斧劈一般,不容得任何枝枝蔓蔓牵牵挂挂。

适逢阴天,宜昌地区刚经过一场不大的秋雨,今日雨似下未下。忽然想起来路上摄影记者王景春说,天气恶劣时,有时拍出的照片效果反而更佳。今日观阴雨日之峡江风景,始信其言。天公作美时,风景有其平淡处;天公不作美时,风景有其幻异处。看山顶山腰,雾缭云绕,变幻莫测,一逝难再;峡谷中则幽晦不明,山色更兼一水让,我船独行,恍离尘世!活脱脱的一幅水墨图:山、水、天、雾构成画中四大元素,且全幅气势磅礴,比例恰当———我们乘的船,在画中不过是一个小圆点。

我完全沉醉于这迷人的景色中,浑不觉水冷风凉身已寒。

此番景象,古人早有描摹。早在1400 多年前,郦道元《水经注·江水》引袁山松《宜都山川记》说:“自黄牛滩东入西陵界,至峡口一百许里。山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月。绝壁或高千丈许,其石彩色,形容多所象类……其叠山鄂秀峰,奇构异形,固难以辞叙。林木萧森,离离蔚蔚,乃在霞气之表。”

今日我所观所感,与古人何其相似。

因思之,峡谷湍流不似平原耕地,后者人类易于改造,地貌与古时有天壤之别,而前者则不然,今日我所见之景象,与袁山松《宜都山川记》、李太白“轻舟已过万重山”所见之景象,并无大差别。如此益发思古之幽情。飞驰在幽深的峡谷中,便觉是在历史的时空隧道中踽踽独行,心中一阵苍茫!

船过牛肝马肺峡与兵书宝剑峡之间的新滩镇时,王敏指着南岸一片空荡荡的斜坡痛心地说,这里原本是一大片古色古香的清代民居,因为三峡清库现已全部拆毁。老王说,在他小时候,沿岸还有许多参天大树,后来经过“大跃进”中的乱砍滥伐,几乎消失殆尽;以往时常可见到猴子临江饮水,现在则极难见到。

飞艇一路疾进,两岸风物渐次倒退。忽想,如果不走水路而走山路,行程当是何等艰难。又想起昨日在宜昌长江边夜饮时,友人指着江上驶过的巨大的滚装船介绍,从宜昌到重庆,有陆路相通,但须穿越三峡的崇山峻岭,车人皆疲惫不堪,极易发生事故;现在不少司机则驾车上船,沿长江上下,以走陆路的油费、车辆磨损费抵船费,到达重庆后,再上正路,如此则安全便捷得多。从重庆到宜昌也是如此。

进而想到,水至柔,山至刚,一水穿透万重山,是谓以柔克刚。这便是天意。此地交通,从

水路便是从天意,安全而有效;若从山路,必然吃亏不讨好。想起过去强调与天斗与地斗,而不知顺乎天意,其中似乎颇可斟酌。

说到这里,摄影记者王景春又告诉我一个例子,不久前他去陕西采访一个泥石流灾害,系一条河流改道引起。原来,当地政府为了建设需要,多次人工改变河道,哪知老天不从,改一次道,河水最后必然执拗地流回原来天然形成的河道。

(右图)9月14日,79岁的“船工号子”胡振浩精心化装,等待演出

(右图)9月14日,79岁的“船工号子”胡振浩精心化装,等待演出

关于英国人蒲兰田的争议

在秭归新滩镇北岸的寺大岭上,有一座“蒲兰田君纪念碑”。

峡江航运,自古一直靠木船,靠人力,纤夫桡工的号子声,在三峡地区传响了数千年。光绪二十四年(1898 年),英国人立德罗驾驶载重7吨的小轮“利川”号,从宜昌出发试航峡江,到达重庆。从此三峡地区响起机动船的轰鸣声。

光绪二十六年(1900 年),英国人蒲兰田驾驶载重310 吨的“肇通”号汽船抵达重庆。此后,英、日、法三国的四大轮船公司及中国“招商局”的商船也接踵而至,过往船只日渐频繁。

由于峡江险滩暗礁稠密,覆船事故时有发生。民国元年(1912 年),重庆海关聘请蒲兰田任长江上游巡江工司,在秭归新滩的龙马溪口首创信号台,用标杆信号给过往船只引航。此后各险处莫不如此,峡江航运安全大为改观,也为后人留下了许多珍贵资料。

蒲兰田在三峡工作了28年,令人叹息的是,就在他告老回国的时候,却遇海上风暴卒于途中。

就是对这样一个人,一直到近时,对其评价都颇具争议。原来,外轮进入峡江后,夺了本地船民、船工的饭碗。因木船跟洋船抢运货物,各地曾发生多起流血事件。按照上世纪90年代一篇文章的介绍,船工们发出了“愤怒的吼声”———“洋船入川,大河水干”,“新滩生得陡,发的外来狗”。长期以来,蒲兰田被认为是“帝国主义对中国实行经济侵略的急先锋”,而由其同胞以“有志振兴长江上段航业诸人”为名为其修建的纪念碑,也被认为是“帝国主义侵略长江三峡的罪证”。

对历史人物的评价,向来因时代的变迁和史识的高下而相去甚远,今天,我们对蒲兰田的评价是否应该客观一些呢?

胡振浩和船工号子

西陵峡上滩连滩,崖对崖来山连山;青滩泄滩不算滩,最怕是崆岭鬼门关;船过西陵我人心寒,一声的号子过了青滩;一声号子我一身汗,一声号子一身胆……每天晚上,一阵阵一引众和、粗犷嘹亮、似吼似唱、凄烈而又勃发的歌声就会从老秭归县城长江岸边震向山谷,回荡在三峡的夜空。

这便是西陵峡船工号子。如果你能乘坐一定档次的三峡游船,并且夜泊归州的话,就能欣赏到这被称为“三峡长江文化活化石”的峡江船工号子。

两千多年来,巴楚船工在绝壁林立、水势汹涌、暗礁密布的三峡险段劳动与生活,形成了一种既有助于劳动,又有助于减轻劳动者疲乏、抒发劳动者胸臆的船工号子。

船工号子是劳动号子的一种,因它产生在长江三峡,故又名峡江号子。由于三峡船工劳动紧张、激烈,号子声调自然高亢、浑厚,力度和节奏感极强。他们密切配合,用号子统一步

调,均匀使力,用人力推拉船只行进。在人力船只在长江航运中已经灭绝的今天,峡江号子也几成绝响,成为长江文化中的濒危物种。幸好,有一位老人还存于世,他便是峡江号子的集大成者胡振浩。

9月14日晚,我见到了这位富有传奇色彩的老人,老人79岁,中等身材,朴素的着装,硬硬的短发,白的竟不多,脸色黝黑红润,双眼成缝,看上去至少比他的实际年龄小十多岁。

胡振浩与船工号子结缘,是在上世纪50年代初他调到秭归县新滩文化站工作后。新滩因滩险闻名长江三峡,过往船只很多在此停靠。船过新滩时,船工们驾船与激流搏斗中,喊唱出各种相应的船工号子。这些高亢、朴实的声调深深吸引了年轻的胡振浩。从此他开始有意收集整理。为了收集到一手资料,胡振浩白天与船工们同吃同住同劳动,晚上就点着煤油灯填词谱曲整理资料。

由于特殊的时代背景,胡振浩的峡江号子一直藏在深山人不识。他的船工号子艺术真正可谓“老来俏”。1993 年7月,已经70岁的胡振浩带领一帮退休船工参演中央电视台综艺节目;1996 年东方时空又拍摄了他的专题片“老人与船工号子”。节目播出后,胡老收到大量观众来信,他的船工号子逐渐广为人知。

在长达两个小时的交谈中,胡振浩说话滔滔不绝,声音雄浑,中气十足,吐词清晰,富有磁性,真难想象他已是79岁的老人。记者问胡老是什么使他在耄耋之年还保持着中气十足的嗓音,老人说除了他多年练习以外,一直保持着健康的身体也是一个重要原因,而这又得益于长江三峡清新的空气、宜人的气候。

晚上8时许,一艘满载外宾的游轮停泊在归州码头。游客们来到船坞上的小演出厅,轮到船工号子表演了,只听见演出厅里响起一阵嘹亮的男高音,“哟嗬———”荡气回肠,曲回婉转,时高时低,足足有一分多钟,台上只闻其声,不见其人。接着,随着阵阵气吞山河的节奏感极强的吆喝声,胡振浩带领众船工以摇橹姿势徐徐出台,胡老一身素白的绸衣,头戴一顶红绣双丸箍,大红的头巾,大红的腰带,明黄的绑腿,威风凛凛,在众船工的衬托下,颇具旧时大侠风派……

先吼慢水号子,再吼拼命号子。慢水号子即风平浪静时的号子,节奏悠缓;拼命号子即船遇急流险滩时的号子,激烈紧张,吼声震天,节奏渐吼渐快,让人透不过气来,声音穿透演出厅,把船都震得嗡嗡响,一幅画面也浮现在眼前:急风骤雨狭谷湍流中,一只大木船飘摇在波涛之中,船上桡工赤膊上阵,在惊涛骇浪中奋勇拼搏……

没有任何伴奏,在电子音乐大行其道的今日,在众多歌星必须依靠技术设备才能合成一张听似美轮美奂的唱片的今日,在人类天赐的嗓音被科技刑具大卸八块的今日,胡振浩和那些历经大风大浪的船工们吼出的声音,不啻为天籁。

船工号子感动了无数东来西去的游客,一位来自台湾的国民党老兵拉着胡振浩的手热泪盈眶地说,船工号子令他想起了抗战时期军队在船工帮助下布防三峡天险,军民同仇敌忾的岁月;一位日本游客则说,胡老的表演让她回想起小时候祖父在北海道出海打鱼的情形……

上世纪90年代末的一天,一位名叫魏司的德国女士来到秭归,辗转找到胡振浩。原来,魏司女士的祖父在清朝末年曾出任驻成都外交使节,上任途中乘船穿越三峡地区。途中他拍摄了不少三峡船工的照片,还对船工号子作了录音。魏司请胡老介绍长江三峡的情况,并将祖父当年的影像资料复制件赠送给胡老。2001 年,魏司又找到胡振浩,请他帮忙注释祖父当年录制的船工号子唱词。

今年1月28日,胡老收到了寄自德国的一封感谢信,原来,胡老的注释与回忆已经存放在柏林普鲁士文化遗产国家博物馆,该馆认为胡老“为保护传统文化作出了杰出的贡献”。

现在,有关方面总算意识到了保护“秭归峡江号子”的急迫性,最直接的现实是此项艺术的集大成者胡振浩已经近80高龄。今年4月,宜昌市、秭归县文化部门召开专题会议研讨有关工作。

胡老自己也痛感民间传统文化的流失,“川江号子(四川船工所唱的号子———记者注)已经失传了,李双江唱的川江号子歌已不是原汁原味的。峡江号子再不能失传!”胡振浩目前还带着两个年轻的徒弟,但苦于他们没有生活体验,总唱不出那个味来。

谈到对传统或民间文化的保护,我忽然想起最近一期美国《国家地理》介绍日本皇宫的一篇文章。日本皇室在政治上已失去实质意义,仅成为一种象征,但皇宫的一个重要功能是传承和保留传统文化和习俗。例如,日本天皇吃鱼至今采取古老的鸬鹚捕鱼方式,而且捕鱼的程序严格按照古代宫廷的礼制,其目的在于保护一种传统使其免于消亡。对传统的保护有助于唤起国家认同感和民族自豪感,特别是在工业化和全球化将各国都打磨得似曾相识的今天。

说来也巧,就在我们观摩船工号子表演的第二天上午,一只小型的古式欧洲双桅帆船悄然停泊在归州码头,上悬丹麦国旗。在典型的中国山水画的风景里荡漾着这样一艘洋船,让人颇有些惊奇。原来,这是一艘丹麦环球帆船,历史已近百年,在丹麦很有名。船沿长江西进至三峡。船长是丹麦一名作家,沿途拍摄风景民俗,船上显然也有新闻从业者。

当日,胡振浩等人又为船长一行表演了船工号子,丹麦人观看并录像,他们关注的目光近乎贪婪。(南方周末2002年11月7日)

|