乐震文在东京博物馆与宋代画僧牧溪不期而遇,遥隔着近千年的历史长河,牧溪的《潇湘八景》一下子拨动了这位站在世纪交界线上的中国画家的心。

在多年笔追心慕地临摹后,乐震文真正理解了牧溪,他以写真和写意的结合,把牧溪的淡墨“烘染”色彩化,并且在图式布局上通过现代的硬边构成对山体适度变形、柔化,让介乎二维和三维的块面叠加、交错、穿插,同时又注意局部空间的开拓。

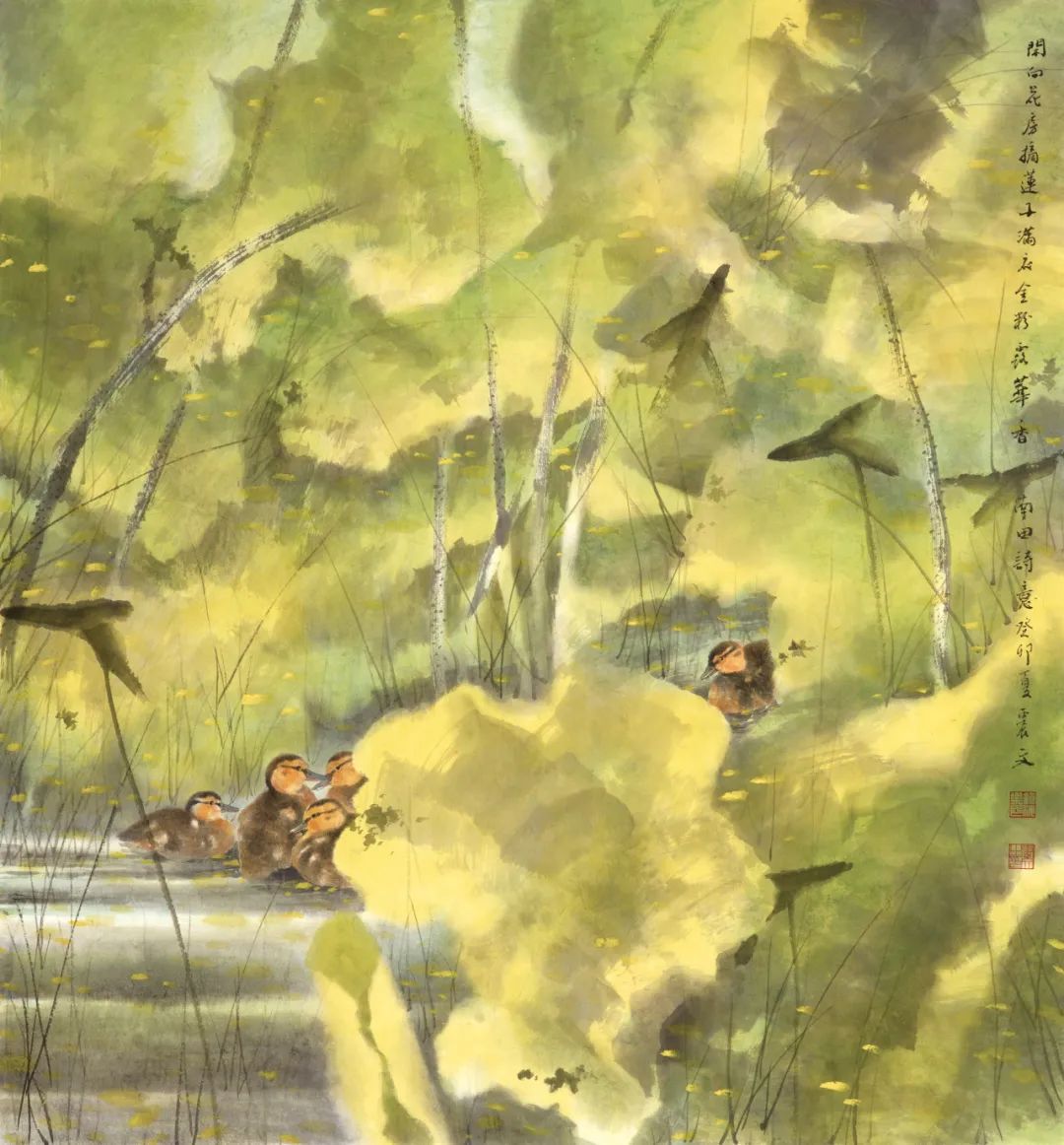

他在《云从何处来》中对两山间空谷的处理,特别生动而有味道。此作水汽氤氲,朦胧中疏影摇曳,令人玩味不已。

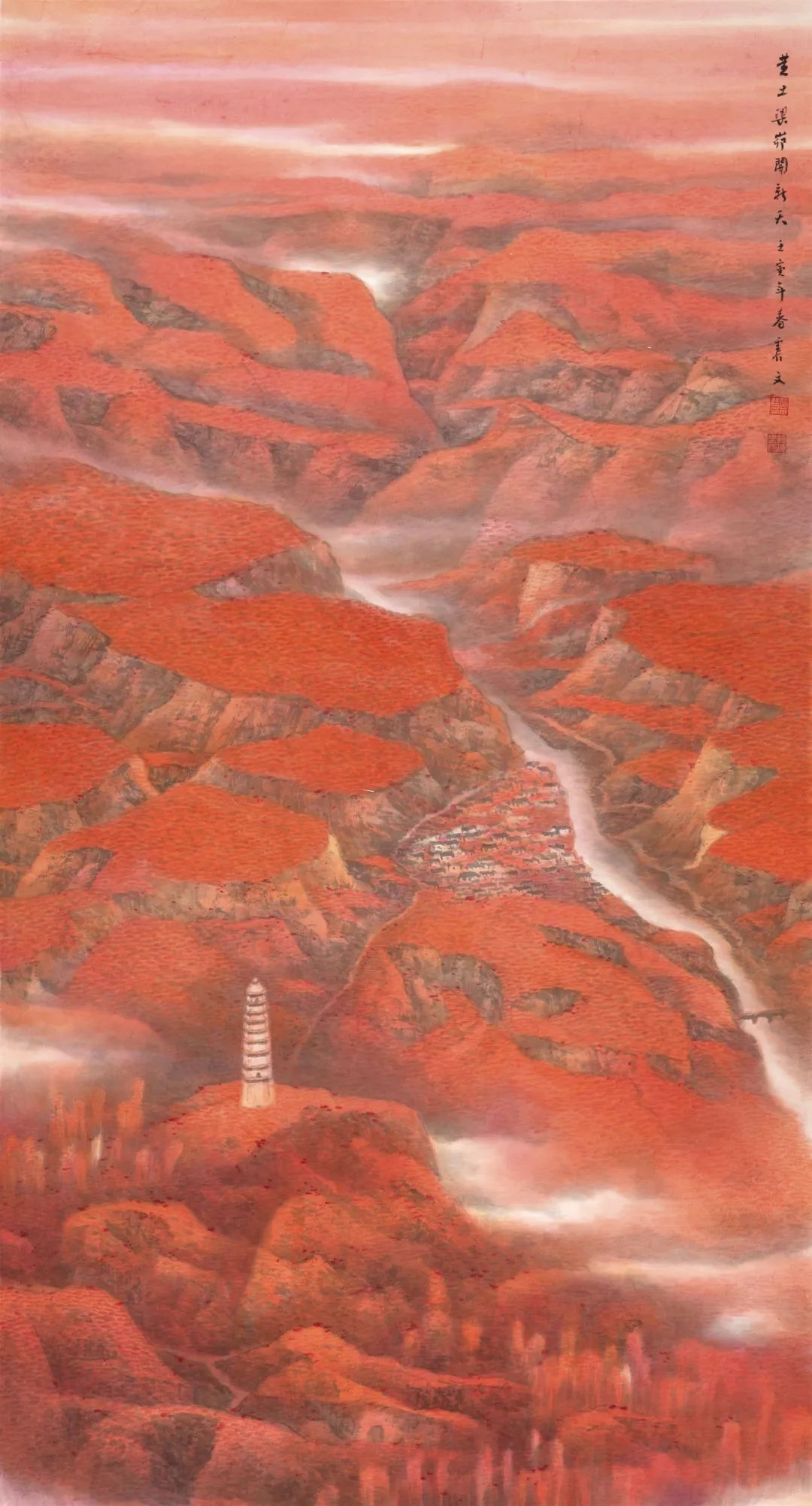

他在用色上大胆突破了传统山水画的限制,突出山水的个人心理感觉和情感表现,自如运用黄色、金色、褐色、紫色,乃至粉色和大红,并在统一的色系基调中突显调性层次的微妙变化。

而《太行晨曲》《白云与壑共无心》更是翠绿与浅粉共舞,谱写出一曲愉悦的轻音乐,实现了传统山水画的现代表达。

中国的山水画和西方的风景画不一样:风景画强调的是焦点透视,通过固定的视点看风景,近大远小;山水画则以散点透视的方式观察大自然,在既空灵又悠远的意境中移步换形。

就像民间故事里的“画中人”,像《桃花源记》中的渔夫“缘溪行”,一步步进入佳境,把自己的心融入自然,成为自然的一部分。

乐震文试着将中国画的笔触隐藏于水墨的烘染之中”。驻足于“乐氏山水”前,你可以听到大山的空谷足音,你的心会流连其中,与群山流云一起呼吸,体味微微散发出的牧溪画卷中挥之不去的空寂与幽玄的禅意。

艺术划分为“技—艺—道”三个递进的层面。在技的层面,艺术是一种分散的技术、技巧。在“艺的层面,技术被整合成一个有机的整体。最后,达到“逸品”山水画,让我们进入“道”的思想和境界。在乐震文、张弛的山水画中,我们可以看到山水不言之大美,听到它们不为世事、世俗困扰的明净静穆的呼吸,体味中华美学的气象和气息。

乐震文特别重视写生。几十年来,他走遍中华大地的万水千山,去体会大自然的心跳,倾听自己的空谷足音,领悟吞吐大荒的气势。

在直接面对大自然的新事物后,他会面对自己过往的艺术定式、模式和套路写“生”,会挑战已然熟悉的自我,努力保持对艺术的新鲜感受,一丝不苟地为大家奉献赏心悦目的新作品。

上海市文史研究馆馆员

中国美术家协会会员

中国民主建国会上海市委员会文化体育委员会主任

上海觉群书画院院长

上海中国画院画师

上海海事大学徐悲鸿艺术学院学术委员会主任原院长

上海书画院原执行院