“性骚扰”独立案由施行一周年 受害者仍难打破沉默

原标题:“性骚扰”独立案由施行一周年,受害者打破沉默仍障碍重重

2019年月1月1日起,“性骚扰损害责任纠纷”作为最高法院新增的民事案件独立案由正式施行,也成为2019年反性骚扰进程中最关键的进展之一。

一年过去,澎湃新闻在中国裁判文书网和法律文书数据库OpenLaw上对该案由进行检索,截至2020年1月2日下午两点,只查询到两个案件:一个以调解方式结案,另一个因原告撤诉而终止。

这一方面可能是案卷上网的速度导致的,另一方面也意味着,备受关注的女社工刘丽(化名)诉社工界名人刘猛一案,仍是至今唯一可以被详细讨论的范本。

2018年10月,因“性骚扰”独立案由缺失,刘丽案最初以“一般人格权纠纷”的案由立案。2019年1月1日,独立案由正式生效,刘丽的代理律师李莹和田咚随即提出更改案由的申请并得到了法院的支持。2019年7月初,法院判定性骚扰事实成立,刘丽的案子因此成为了中国大陆首例以“性骚扰损害责任纠纷”独立案由在一审中胜诉的案件。

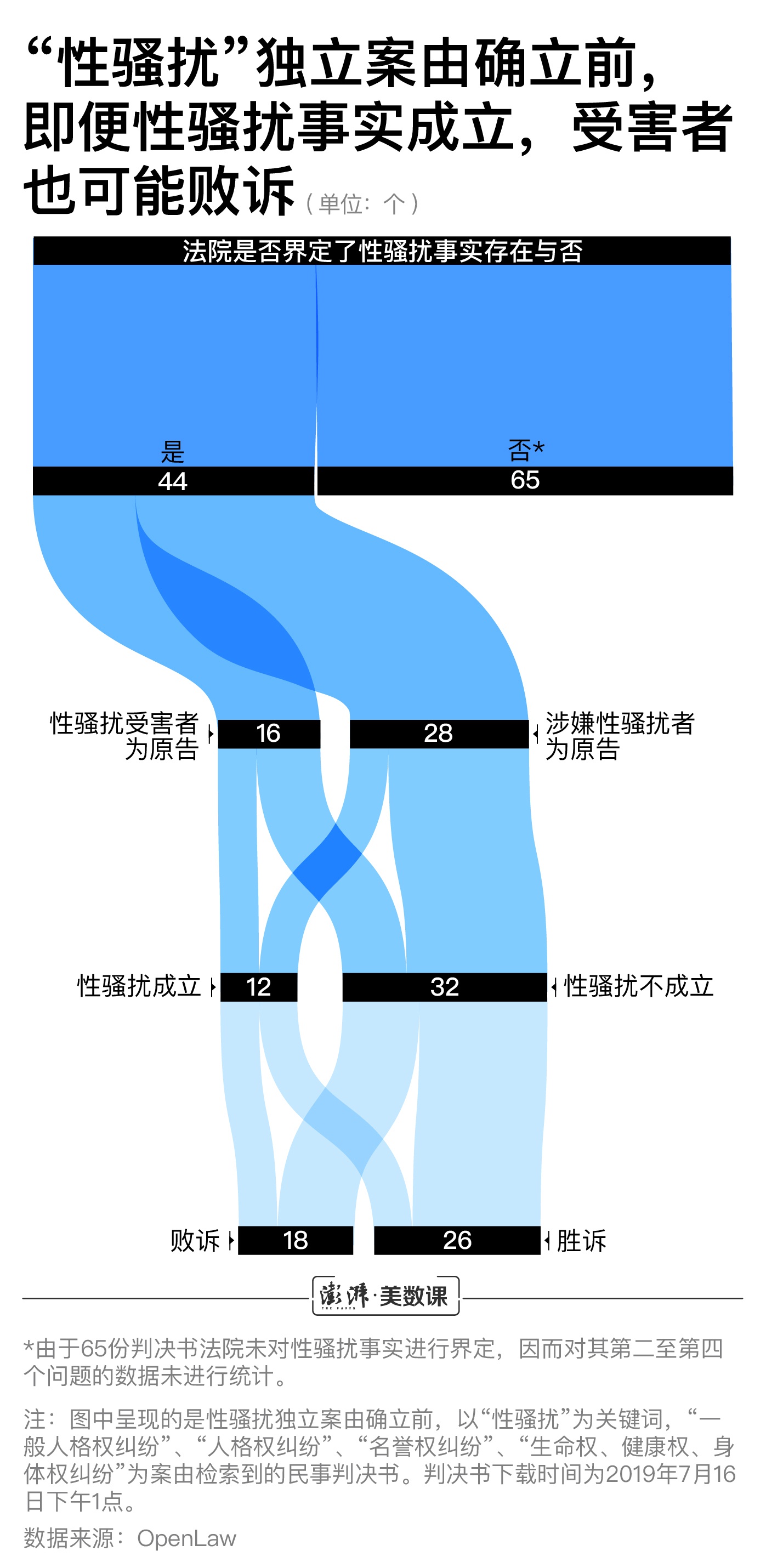

这场胜利后,澎湃新闻曾在法律文书数据库OpenLaw上查询过往性骚扰纠纷案的判决情况。由于独立案由缺失,性骚扰案件在过去通常以“一般人格权纠纷”、“人格权纠纷”、“名誉权纠纷”、“生命权、健康权、身体权纠纷”等案由立案;我们以“性骚扰”为关键词对以上案由进行了检索,共获得109份民事判决书。

我们发现,这些案件虽都涉及性骚扰纠纷,但法院不一定会直接讨论性骚扰事实存在与否,即便法院对此展开了讨论并认定构成性骚扰,也不意味着受害者能获得胜诉。

这是独立案由缺失导致的一个困局。

案由不同,聚焦的问题也会有差异。比如在以名誉权纠纷为案由的案件中,法院的关注点主要是原告的名誉是否被损坏;因而如果性骚扰事件未被散布,受害者原告的名誉可能会被判定为未受损害,即便法院认定性骚扰事实存在,受害者仍可能会因为名誉权未被侵害而输掉官司。

刘丽的代理律师之一、北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心主任李莹认为,独立案由的确立可以让性骚扰议题更为聚焦,也更有助于受害者拿起法律武器维护自身权益:“有些当事人不知道怎么起诉,你去起诉,法院告知你没有这样的案由。你会发现在司法审判实践中,性骚扰很难去起诉,案件特别少。我想有了案由后,可以起到鼓励当事人站出来的作用。”

举证仍是一道坎

性骚扰纠纷远比我们想象的复杂,即便独立案由的确立为受害者扫除了踏入法庭的第一道障碍,在实际诉讼过程中,良好的开端并不意味着收获了一半的成功。

受害者仍需面对的挑战之一,是如何向法官证明自己确实遭到了性骚扰。

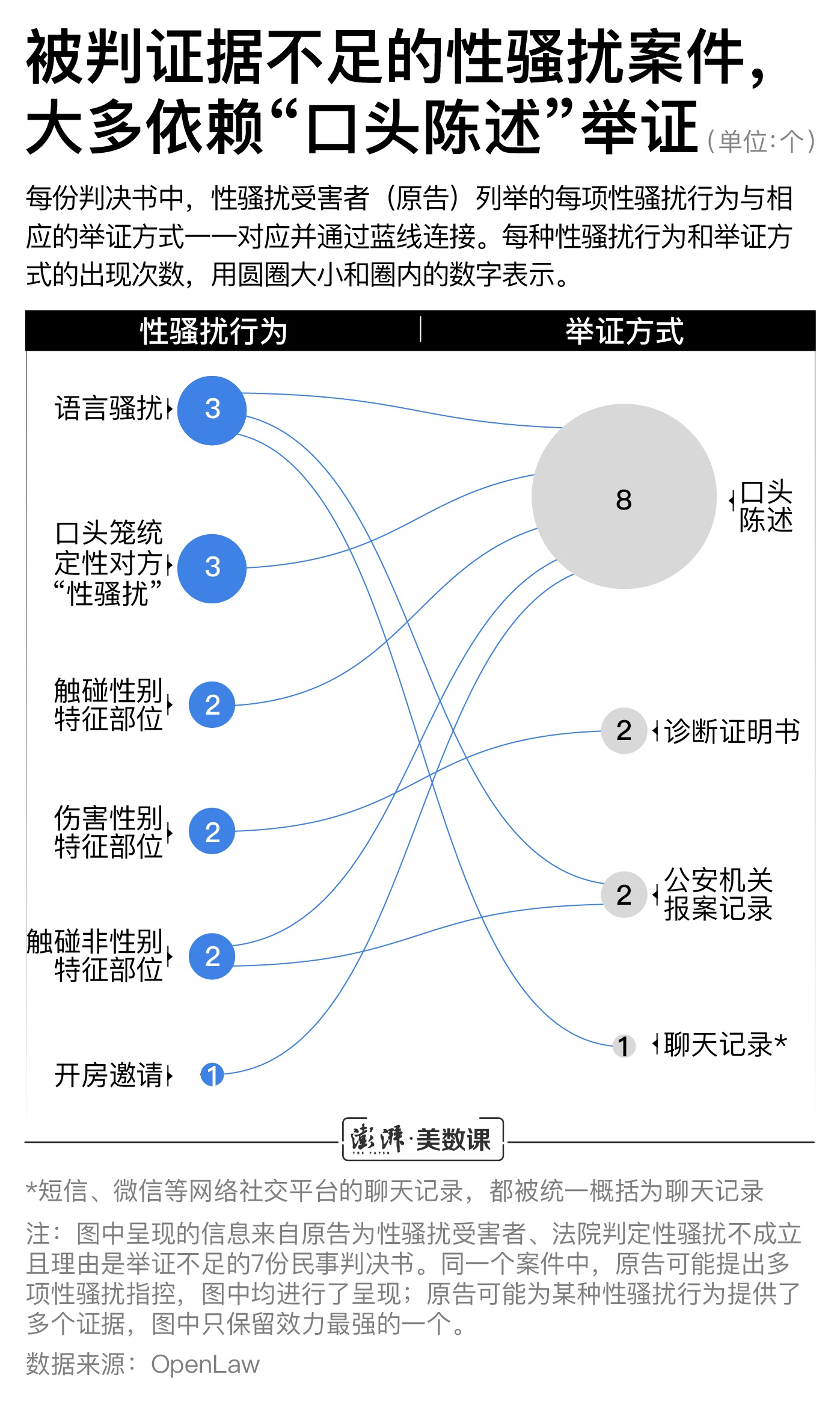

从过去的判决结果来看,这一环节的失败率很高。在澎湃新闻检索的109份判决书中,受害者为原告且法院曾对性骚扰事实存在与否展开过讨论的案件,共16起;其中10起被认定为性骚扰不成立,70%由“举证不足”所致。

从下图中不难发现,“口头陈述”是最高频的举证方式。尤其在触碰式的性骚扰中,很少有受害者可以提供“口头陈述”之外的有力证据。

举证难由性骚扰行为的发生条件所致。性骚扰事件大多在两人独处于私密空间时发生,通常事发突然,极易因缺少目击者或受害人无法及时保留现场证据(如录音、录像),而导致证据缺失。

“这也是为什么近几年很多当事人站出来,但又很难走上法律诉讼的道路,最后反而成为被告的一个原因。”李莹认为这是一件遗憾的事。

但没有现场证据并不意味着证据永远缺失。刘丽的经历,是一个成功示例。

2015年夏天的某日,成都市一天公益社会工作服务中心理事长刘猛,前往温江工作站探望刘丽,并在两人独处时拥抱了她。本以为是礼节性的拥抱却变了质,刘猛长时间未松手,还搂住了刘丽的腰部。

现场没有第三人、没有录音、没有录像。不过刘丽挣脱刘猛后给对方发送的警告,事发后她向一天公益领导进行的投诉,公开举报刘猛性骚扰后收到的刘猛道歉电话和微信聊天记录,经过公证,最终都成为了刘丽指认性骚扰行为真实存在的证据。

“你如果没有证据,也是可以在专业人士的帮助下重新获得证据,不一定有当时的录音录像,对方承认、对方认可,你及时地把证据保存、及时公证,最后都会对你提起诉讼有很好的帮助。”李莹告诉澎湃新闻,只要证据是真实的、获取途径是合法的,同时与性骚扰事件存在关联性,即可使用。

2019年12月初,上海财经大学性骚扰事件受害者推动校方有力惩处涉事教师的事例,也印证了李莹的说法。事发现场对话以及事后的微信聊天记录,都证实了猥亵行为的存在。

性骚扰的判定标准,仍很模糊

一个仍未解决的核心问题是:究竟什么是性骚扰?

尽管早在2005年,《中华人民共和国妇女权益保障法》已写入“禁止对妇女实施性骚扰”的规定,但至今,我国法律对性骚扰仍未给出过明确的定义。这也不难解释,为何在我们翻阅的判决书中,几乎找不到法官对“性骚扰”的概念界定。

一些地方性法规尝试探讨过这个问题。比如现行《北京市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》的第三十三条显示:“禁止违背妇女意志,以具有性内容或者与性有关的语言、文字、图像、电子信息、肢体行为等形式对妇女实施性骚扰。”

“违背妇女意志”也是刘猛案中法官界定性骚扰事实的依据之一。法官认为刘猛的拥抱“超出了一般性、礼节性交往的范畴,带有明显的性暗示,违背了原告刘丽的意志,并对原告造成了精神伤害”,因而构成了对刘丽的性骚扰。

但并非所有法官都会考虑受害人的意志。比如,在我们翻阅的受害者为原告、判决结果为性骚扰不成立的3个案件中,法官给出“不构成性骚扰”的理由是被告行为的严重程度未达到性骚扰级别。

惩戒性骚扰者,公开道歉就够了吗?

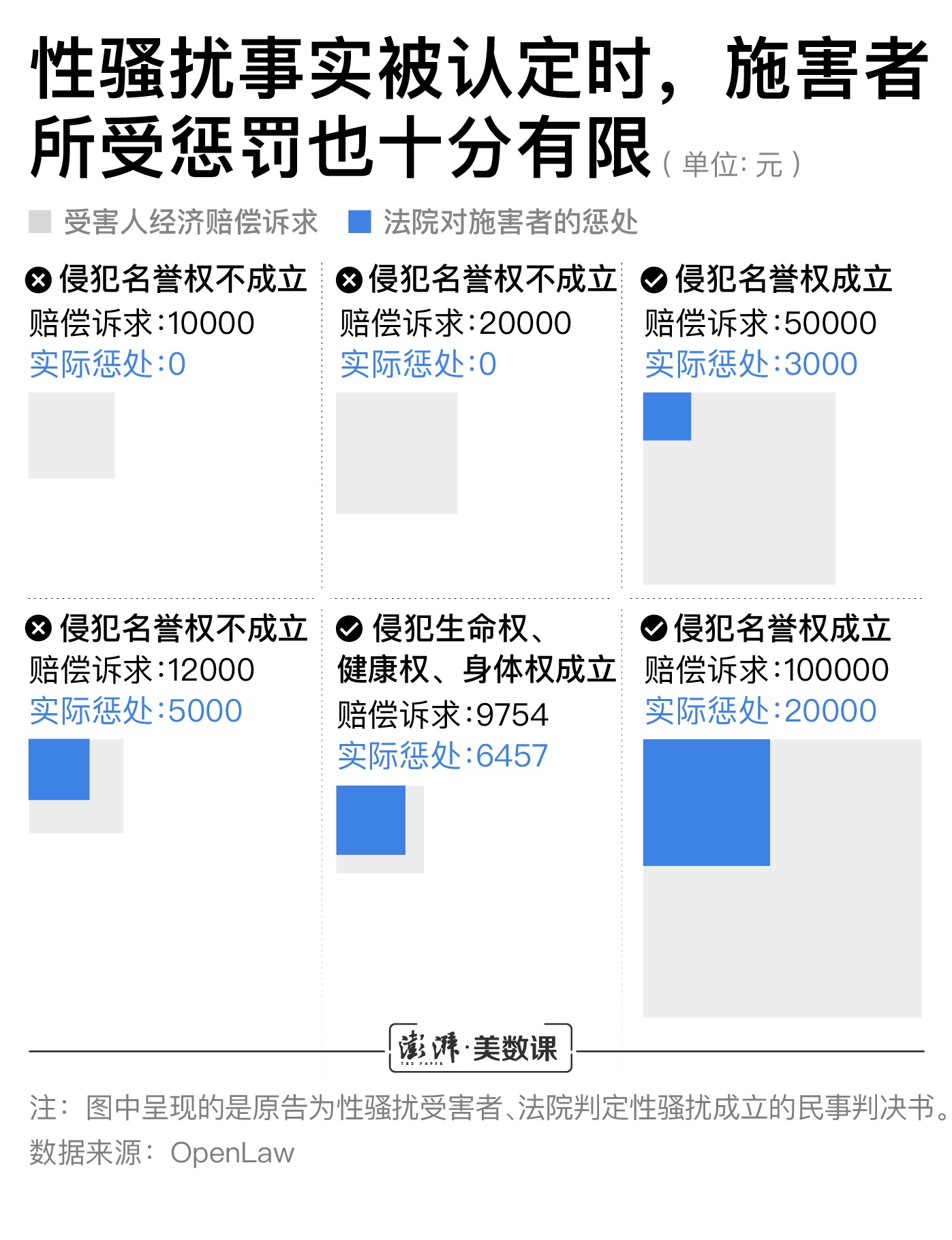

刘丽虽在一审中获胜,但法院驳回了其精神赔偿诉求。

这一点出乎刘丽和两位代理律师的预料。尽管道歉也是承担法律责任的方式之一,但李莹认为,对于性骚扰事件对刘丽人生的影响而言,“光道歉是不够的”。

性骚扰事件发生前,刘丽是一名社工,并已成功申请社工方向研究生,且决定在公益界施展抱负。如今,她虽完成了研究生学业,但已放弃公益梦,改行进入了咨询行业。

性骚扰带给受害者的人生伤害,在法庭上,是难以被完整呈现及精准量化的。

李莹关注性骚扰案件已有十余年。2005年,“禁止对妇女实施性骚扰”被写入《中华人民共和国妇女权益保障法》后,她是当时“京城第一性骚扰案”中受害者的代理律师。在厦门大学吴春明案中,她也是受害人的代理律师。

“做了那么多的性骚扰案件,我发现,基本上所有案件的受害人都没有好的结果。你会发现他们的身心都出了问题。”李莹告诉澎湃新闻。

根据她的观察,那些勇敢站上法庭的女性,被分手、被离婚,是常态;情况严重者,已无法继续正常人的生活。她代理的一名女性因性骚扰事件患上了严重的精神障碍症,一天内,“洗手要洗几十次”,但最终所获的精神赔偿只有两万元。

尽管在独立案由尚未确立的阶段,对于性骚扰事实被认定的案件,法院判定赔偿大多取决于整个案件是否胜诉;但对比受害人的诉求和最终的赔偿金额,不难发现,赔偿金远低于预期是常态。

2019年,反性骚扰的进程似乎有了一些进步。

但细究前文所述问题的进展,你会发现事情并没有那么乐观。即便是以胜利者身份为人所知的刘丽,也尚未获得最终的胜利:一审胜诉后,被告刘猛一方决定反诉,案子目前仍在二审中。

一审前后,因备受质疑,刘丽曾表示希望进行实名指认;她认为只有这样才能进一步向大众和质疑者们证实,性骚扰事件是真实存在的。

但李莹提出了反对。她认为一旦实名,受害人将完全暴露在众口之下,可能迎来的影响是无法想象的。

独立案由的确立或许能为更多的受害人增添勇气、鼓励其走上法庭,但在呼吁这个群体打破沉默之时,司法系统和整个社会都应认真评估的问题是:我们是否已做足准备,以公正、平等的姿态应对他们的诉求。

正在阅读:“性骚扰”独立案由施行一周年 受害者仍难打破沉默

正在阅读:“性骚扰”独立案由施行一周年 受害者仍难打破沉默